今回は、福岡県粕屋郡宇美町にある宇美八幡宮(うみはちまんぐう)に行ってみました。

宇美八幡宮は、神功皇后[じんぐうこうごう](仲哀天皇[ちゅうあいてんのう]の皇后)が応神天皇[おうじんてんのう]を出産したといわれる地で、敏達天皇[びたつてんのう]の時代(572年~586年)に創建されたといわれています。

とは言うものの、戦後の日本史の教科書では、仲哀天皇も神功皇后も日本書紀や古事記の世界のお話、神話の世界のお話とされており、歴史的事実として学習する機会はないので、神功皇后と言われてもピンと来ない方が多いかもしれません。

私も教科書で習った訳ではなく、福岡県の古代史に興味があったので断片的に知っていた程度です。

しかし、神功皇后をめぐる地元の言い伝えは県内各所に存在しており、この宇美八幡宮もそのひとつです(宇美八幡宮の近傍には、仲哀天皇と神功皇后にまつわる「香椎宮」もありますね)。

その宇美八幡宮ですが、「宇美」の音が「産み」に通じていることからも容易に察することができますが、神功皇后が応神天皇をこの地で出産されたという故事にあやかり、古来から「安産祈願」の神社として非常に有名です。

境内には、助産師の始祖が祭られている「湯方社」、応神天皇の産湯に使ったとされる「産湯の水」、神功皇后が出産された際につかまったとされる「子安の木」など安産に関する言い伝えが数多く残っており、多くの方が安産祈願に訪れています。

私たちも安産祈願に訪れ、無事に安産で出産できました。

みなさんも安産祈願の際に行かれてみてはいかがでしょうか。

-

-

人気の記事コストコ小郡はどこ?場所は?いつできる?実際にオープン予定地に行ってみた

2023年7月に福岡県民びっくりの新聞報道が駆け巡りました! 「アメリカ発祥の会員制量販店大手のコストコ(本社・米シアトル)が福岡県小郡市の大分自動車道筑後小郡インターチェンジ(IC)近くに出店計 ...

続きを見る

宇美八幡宮のご紹介

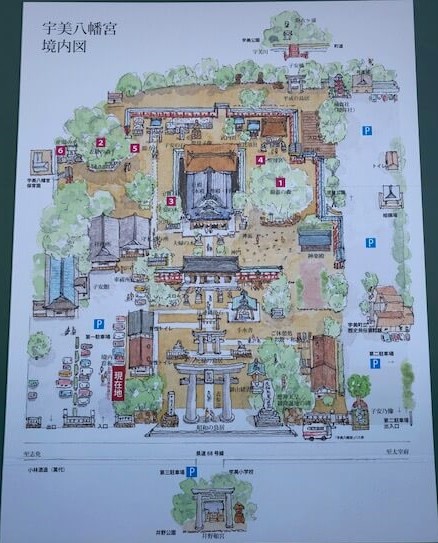

宇美八幡宮境内図

神功神宮が応神天皇を産んだ地に鎮座している宇美八幡宮。

社名の宇美(産み)とは、神功皇后が応神天皇を出産したことにちなんで、名付けられたそうです。

第一駐車場に、境内の全体がわかる境内図が立っていました。

鳥居

最初から日が傾いた時間の画像ですみません(西日で、撮影者本人も写っています)。

境内の正面は、県道68号線(福岡太宰府線)に接しており、このように鳥居と「応神天皇御降誕の地」と書かれた石碑があります。

※なお、第一駐車場も、この県道沿いにあります。

また、この県道を少し福岡市寄り進むと、1792年創業「萬代」で有名な小林酒造本店の酒蔵もあります。

この日は、訪問時間が短く時間がなかったので行けませんでしたが、お酒好きの方は、あわせて訪問されると楽しいと思います。

小林酒造本店ホームページへのリンクは、いちばん下でご案内しています。

さて、時間をさかのぼって、境内を見て行きたいと思います。

七五三にもオススメ

この日は11月ということで、午後ではありましたが、七五三でお参りしている親子連れが、何組か見られました。

七五三は、子どもの無事な成長を感謝し、さらなる保護をお祈りする行事です。

古来から行われてきた、3歳の髪置(かみおき)、5歳の袴着(はかまぎ)、7歳の帯解き(おびとき)に由来するそうです。

氏神様である地域の神社での七五三も良いですが、もし実家から遠いかたならば、福岡でも有名な神社で七五三の御祈願をするのも良いかもしれません。

私たちは、ぷにぷにかぞくの別のページでご紹介しましたが、宇美八幡宮から山を挟んだ南側の太宰府天満宮で御祈願をしました。

福岡市近隣であれば、地域で有名な「筥崎宮」「香椎宮」「宇美八幡宮」など、その他にも「住吉神社」「愛宕神社」などもオススメです。

大きな神社で御祈願をすると、参詣に来ているかたから声をかけていただいたりして、とても温かい気持ちになりましたよ。

七五三に際しては、子どもたちは、慣れない着物での写真撮影や、慣れない窮屈な着物や履物での御祈願で、かなりの負担になります。

宇美八幡宮は、無料の駐車場が近くに3か所ありますし、子どもやお年寄りの負担にもなりにくいという点で、七五三の御祈願にはオススメです。

また、御祈願のための記念撮影や着付けは、子どもへの負担を少しでも和らげることを考えると、御祈願の神社からできるだけ近い写真館を選ぶことが重要だと思います。

ご自身で着物を用意される家庭もあるかもしれませんが、最近では、着物をレンタルして、撮影や御祈願ができます。ぷに子ちゃんの着物もレンタルです。

ぷにぷにかぞくのオススメは、スタジオマリオさんです。

宇美八幡宮近隣をはじめ、地元で有名なカメラのキタムラさんの運営で、福岡市近隣にもたくさんの店舗があります。

御祈願の神社を決めたら、神社最寄りの店舗を、ぜひチェックしてみてくださいネ。

「カメラのキタムラ」の写真館【スタジオマリオ】スタジオマリオ

ポイント

- 全国47都道府県360店舗以上のこども写真館

- カメラのキタムラが運営する公式スタジオ

- お客様満足度No1のこども写真館(ESP調べ)

- 衣装は無料で着替え放題

- 撮影料+商品代というシンプルな料金体系

- スマホからの申し込み8割以上

着物の色柄も好みのものを選べますので、きっと、カメラ映えするお気に入りが見つかりますよ。

-

-

参考太宰府天満宮の見どころ|初詣・七五三・アクセス・駐車場をご紹介

数ある福岡県内の観光スポットの中でも、全国的にも有名な「太宰府天満宮」。 でも、地元の人にとっては、初詣、三社参り、受験祈願、七五三だけでなく、「あの店の梅が枝餅をたべたくなったなぁ」と無性に思っ ...

続きを見る

宇美八幡宮を歩こう

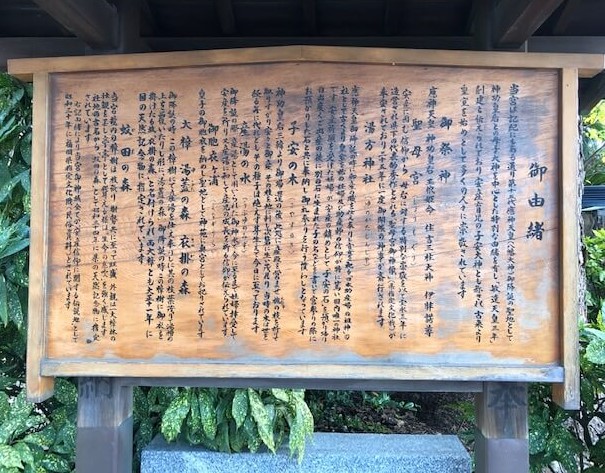

由緒書き

鳥居をくぐりまして、由緒書きです。

御祭神には、「応神天皇」、その母である「神功皇后」が記されています。

その他、出産にまつわる伝承や名所が記されています。

水盤舎

水盤舎です。コロナ下ということで、こちらも柄杓は使用できません(訪問日:2021年11月)。

水盤舎のすぐそばにも、宇美八幡宮の魅力のひとつである大きな楠(クスノキ)が見えます。

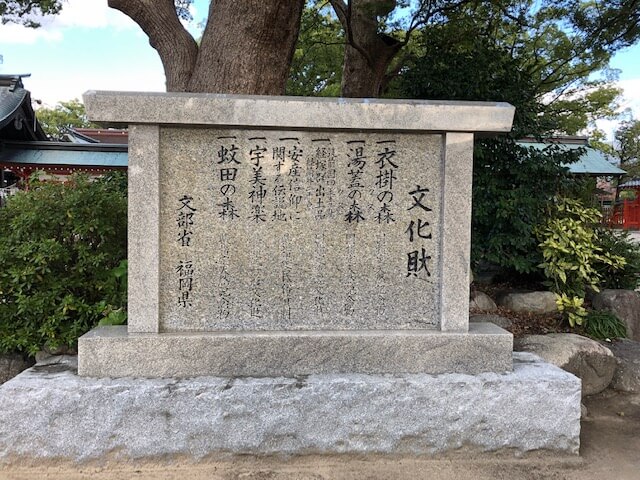

石碑

国や県の文化財に指定されていることが刻まれている石碑です。文部省と書かれているのが時代を感じます。

楼門の奥に拝殿があります。進んでみましょう。

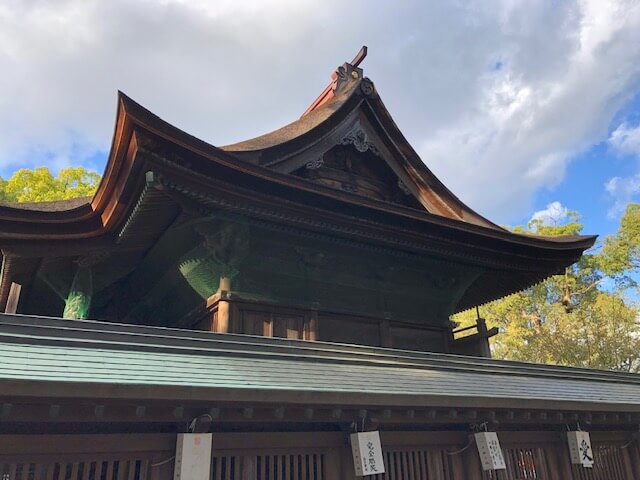

拝殿

拝殿です。

唐破風とその奥の入母屋破風が印象的です。

午後でしたが、七五三のお祝いの親子連れが、祝詞を上げてもらっていました。

ここもコロナ対策で、向拝の軒下にあるはずの鈴はありませんでした。

少し寂しいですが、仕方ありません。

みんなで並んで二礼二拍。早口で、家内安全、健康長寿、交通安全も加えてお祈りして、一礼。

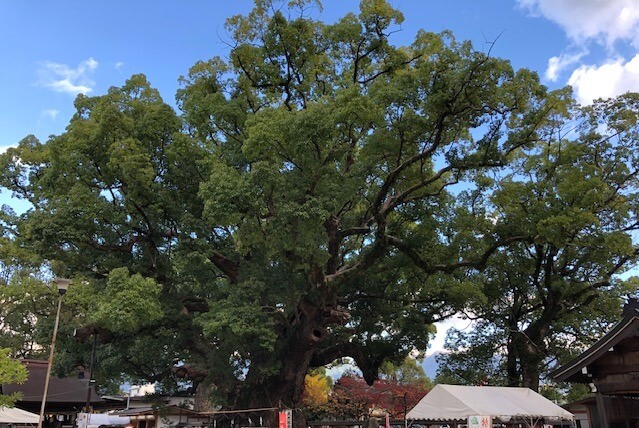

天然記念物「衣掛(きぬかけ)の森」

参拝を終え、社殿の左側の社務所の前を通り、社殿の左奥に進むと、大きなクスノキがあります。

これが、国指定(1922年:大正11年)の天然記念物「衣掛(きぬかけ)の森」です。

宇美八幡宮を魅力的な場所にしているひとつは、この大きなクスノキの存在です。

そばで見ると、本当にその大きさと生命力に圧倒されます。

宇美八幡宮の公式ホームページにも「当宮のシンボル」と書かれています。

「湯蓋(ゆふた)の森」

こちらは、本殿の右側「湯蓋(ゆふた)の森」です。

この楠も本当に大きいです。

本殿です。

日が傾いてきて明暗が効いてきました。

この本殿と、「湯蓋(ゆふた)の森」の大楠とを比べてみてください。

本当に大きいです。

実際に、このような大木を見ると、身をもって生命力を感じます。

歴史好き必携!私は神社仏閣、城郭を見て回る時には、ポケットに忍ばせています(新書サイズ)。オススメです。歴史教科書・用語集・資料集で有名な山川出版社の「図解文化財の見方」。建築や仏像を絵で解説してあるので、実物と見比べることができ、本当に勉強になります。

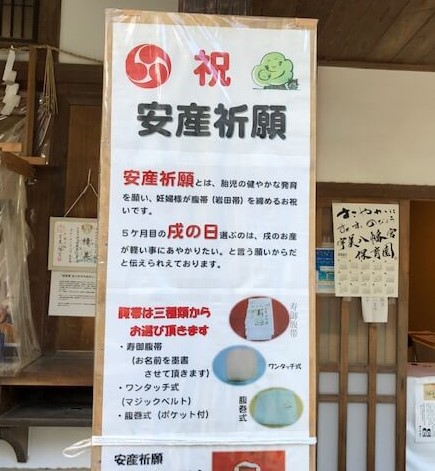

安産祈願

さて、左側にある社務所です。

最近、子どもたちは、おみくじを買うことが流行っています。

この日は、七五三の時期でしたので、お菓子のつかみ取りのイベントがあっていました。

安産の神様ですので、もちろん安産祈願のご祈祷をしていただけます。

御祈願をすると、ご祈祷だけでなく、いろいろな贈呈品が準備されているのも、ありがたさ倍増です。

「夫婦(めおと)の木」

「夫婦(めおと)の木」です。

招魂(おがたま)の木と槐(えんじゅ)の木、種の違う縁起の良い二本の御神木。

種の違う木が、仲良く寄り添うように一体となっていることから、夫婦の木と言われているそうです。

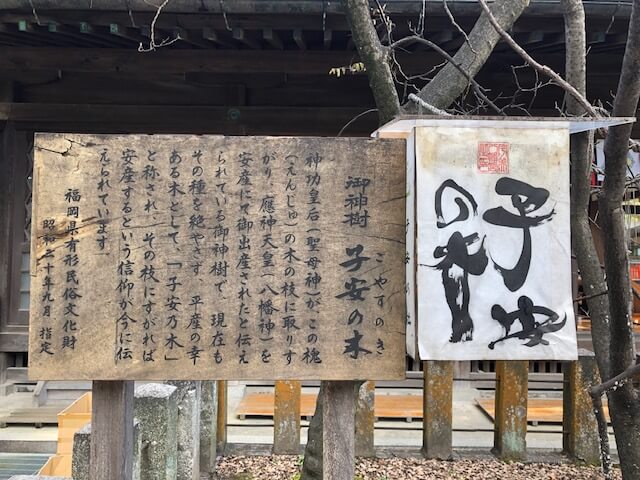

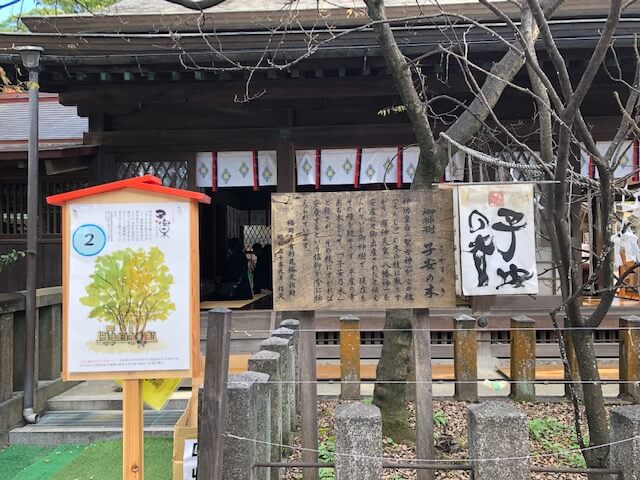

「子安の木」

「子安の木」です。

神功皇后が、この槐(えんじゅ)の木の枝に取りすがり、応神天皇を出産されたとの言い伝えがあるそうです。

拝殿(本殿)のすぐ左隣にあります。

社務所でお守りやおみくじを見ていると、見過ごしてしまうかもしれません。

「子安の石」

本殿の後ろに「子安の石」が積まれています。

宇美八幡宮ホームページによると、これは、安産祈願を終えた妊婦が“お産の鎮め”としてここの石を預かって持ち帰り、無事に出産した際には、別の新しい石にお子様の名前等を記して健やかなる成長を願い、安産御礼(初宮詣)の御祈願にてお祓いの後に、預かった石と別の新しい石を一緒に奉納する慣しがあるとのことです。

この「子安の石」の信仰はいつ頃始まったかは定かではないそうです。

しかし、江戸時代に福岡藩の貝原益軒によって編纂された「筑前國続風土記」には、すでにこの風習のことが記されているそうです。

これだけ多くの方が、安産祈願と御礼の祈願をされたということですね。

いつの時代であっても変わらない、子どもが無事に育って欲しいという親の切なる願いを感じることができます。

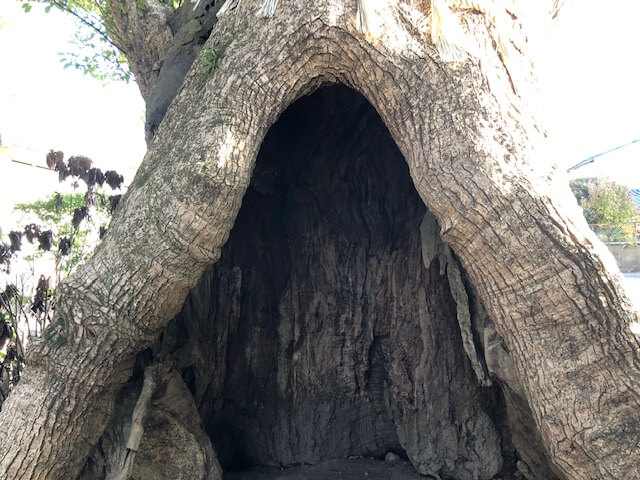

宇美八幡宮の大楠

境内には、「湯蓋の森」「衣掛の森」の大楠だけでなく、他にも生命力を感じさせる大楠がたくさんあります。

休憩所の裏にあるこの楠は、根元にポッカリと空いた穴が特徴的です。

まるで、ジブリアニメの「となりのトトロ」の木のようです。

うちの子たちも、穴に入って上を見上げたりして、遊んでいました。

奥宮

応神天皇が包まれていた胞衣(えな:胎盤)は、宇美川で濯ぎ、箱に入れて山(胞衣ヶ浦)に奉納したとされています。

その奉納した地を、宇美八幡宮の奥宮「胞衣ヶ浦(えながうら)」として、祠を建て、お祀りしているそうです。

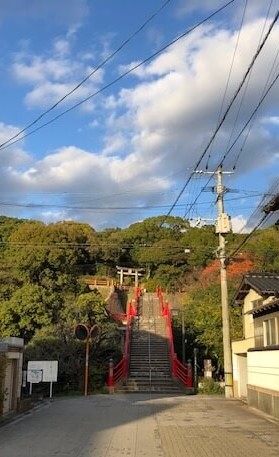

では、その奥宮まで歩いて見たいと思います。

奥宮は、地図で見ると、宇美八幡宮から北東に約300m、宇美川を渡った先の宇美公園の中にあります。

本殿の裏から、第二駐車場の最も奥まったところを抜けて歩いて行きます。

奥宮までは真っすぐな一本道ですので、このように見通すことができます。

階段にも赤い欄干があるので、迷うことはありませんね。

途中、宇美川を渡ります。

この川で、遠い遠い昔に、胞衣を濯いだのでしょう。

しかし、この宇美川の河床、層状になっていて岩盤が露出しているようになっています。

地質学に詳しい方なら、もっと的確に説明をしていただけるかもしれませんが、独特な景観だと思います。

ちなみに、この階段状の参道で渡るのは、宇美川だけではありません。

鉄道好きならご存じの方も多いと思いますが、ここにはかつて国鉄勝田線が走っていました。

路線は、博多から宇美を経由してさらに山側(筑前勝田)へ走っており、この階段は国鉄勝田線廃線跡の上をまたいでいます。

そんなことを考えながら、階段上の参道を登っていきます。

振り返ると傾いた太陽と、今まで歩いてきた道のりがわかります。

真っすぐに伸びた道の先に、宇美八幡宮の楠の大木の森が見えますね。

その奥の山は、方角的には、宇美町と大野城市を隔てる井野山に当たるのでしょうか。

高いところは気持ちが良いですね。

奥宮の鳥居

奥宮の鳥居です。

奥宮

そして、こちらが奥宮です。

子安餅

子どもたちも、私たちも、宇美公園の山頂付近にある「胞衣ヶ浦(えながうら)」まで歩いて戻って、すっかり疲れてしまいました。

そういった時に、このような休憩処があるのは本当に助かります。

4軒のお店が入っていますが、ここでは名物「子安餅」のお店と、その隣の鯛焼き屋さん「筑前鯛笑」(ちくぜんたいしょう)、さらにその隣の和菓子屋さん「季のせ(ときのせ)」をご紹介します。

参道脇には、名物の「子安餅」のお店が。

歩き疲れて、とにかく甘いモノを食べたい…座って食べれるようでしたので、奥にお邪魔しました。

テーブルが3席ありました。疲れた足には、椅子に座れるのが、ありがたいです。

お餅は、ラップに包んであるものが出てきました。

見た目は山を越えたところにある太宰府天満宮の「梅ヶ枝餅」みたいですね。

お餅がつきたてなのでしょうか、もちもちして、とても美味しかったです。

お店の裏からお餅をついているような音がしていました。

寒い日でしたので、温かいお茶のサービスが嬉しかったです。

筑前鯛笑

次は、鯛焼き屋さんを発見。

うちの子が、食べてみたいと言うので買ってみましたよ。

糟屋郡宇美町が「筑前鯛笑」さんの本店だそうで、支店として九州自動車道の基山SA(上り)内にもお店があるそうです。

まず、皮がうすくてパリパリです。

好みが分かれるとは思いますが(皮フワフワ派と、皮パリパリ派)。

パリパリ派の方には、是非一度は食べてほしい一品です!!

中身は、ハムエッグ、カスタードクリーム、しろ餡、あずき餡。

サイズが親(大)と子(小)があります。

見てください!!まつ毛がありますよ!(そこ?!)

頭からしっぽまで餡がぎっしりで、はみ出しています。

皮が薄いでしょ~、でもパリッともちもちしているんです。

私は鯛焼きがあまり好きではなかったのですが(皮があついのが苦手で)

鯛笑さんの鯛焼きを食べて、鯛焼きが大好きになりました。

この皮のパリパリと、甘すぎない小豆が癖になる美味しさです。

看板にあった「まいったか」の言葉通り、今までの人生で間違いなく一番の鯛焼きでした!!

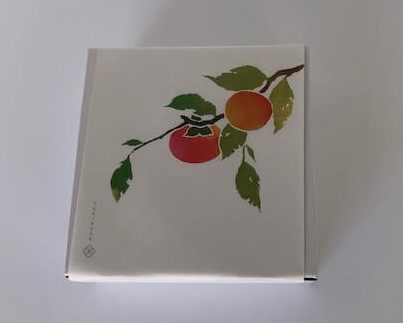

季のせ(ときのせ)

宇美八幡宮境内にある和菓子屋さんです。木製の調度が使われた落ち着いた店構えで、期待させてくれます。

品のある店構えです。しかし、神社内に和菓子屋さんって珍しいですね。

おしゃれで品の良い感じの和菓子がたくさん並んでいます。

ここには、創作大福が並んでいます。

季節によって、品揃えが変わるそうです。

※ ホームページのリンクを下に貼りますので、詳しくはそちらもご覧くださいね。

「踏み餅」用のお餅もあります。

この風習は、子どもの健やかな成長と「一生食べ物に困らないように」と願いを込めて行うものだそうです。

うちの子も、一歳の誕生日に、親戚を集めてお祝いをしました。

懐かしい思い出です。

美味しそうだったので、手作りの生菓子(創作大福)を購入しました。

とても柔らかく、美味しかったです。

大福って、本当に幸せな食感ですね。

それから、パパが大好きな栗羊羹も買いました。

期待通り、甘さ控えめで、上品な味でした。とても美味しかったです。

このほかにも、お饅頭もあります。

これなら、少し遠方の方への贈り物にも良いかもしれません。

宇美八幡宮駐車場

見どころやリフレッシュ効果抜群の宇美八幡宮ですが、駐車場は3か所(第一、第二、第三駐車場)あります。

宇美八幡宮ホームページによると、あわせて150台分(無料)とのことです。

それでは、見ていきましょう。

この日は、七五三の時期でしたが、神社正面入口に最も近い県道沿いの第一駐車場に停めることができました。

第一駐車場

第一駐車場です。県道から入った入口側から撮っています。

境内の大きな楠がここからも見えますね。境内案内図もあります。

ぐるりと左回りをして、出口方面です。

第一駐車場は、ざっと数えると40台程度でしょうか。

県道沿いの奥には、お寺があります。光雲寺というお寺さんだそうです。

写真の右側には、「竹亭」という十割蕎麦のお蕎麦屋さんがあります。

口コミでの評価も高いようですので、今度は訪れてみたいと思います。

第二駐車場

次は、同じ県道沿いから入る第二駐車場です。

福岡方面から言うと、第一駐車場は正面の鳥居の手前を左折、第二駐車場は通り過ぎてすぐを左折、となります。

第二駐車場は、若干奥まったところにあります。

途中、右側には「宇美町立歴史民俗資料館」もあります(無料、8時30分~17時00分)。

私も行きたかったのですが、時間が足りませんでした。

第二駐車場は、奥行きが結構あり、弓道場やそのさらに奥には、古い民家もあります。

この辺りは、宇美町の中心でもあり、昔は大いに栄えたのだろうと思わせる雰囲気があります。

突き当たりまで行ってもさらに、境内の裏手に回ることができます。

ここは、境内の裏手で「胞衣ヶ浦」への参道付近です。

第三駐車場

第三駐車場は、第一、第二駐車場とは異なり、境内正面の鳥居から県道を超えて、住宅街の表参道を200mくらい歩いたところにあります。

このように施錠してありましたので、臨時駐車場の扱いで、通常は開けていないと思われます。

お手洗い

きれいで、清掃がいきとどいたお手洗いです。

お手洗いがきれいだと、なんだか安心します。

おむつを替えることができる部屋もあります。

こういうところがあれば、七五三や赤ちゃん連れでの参拝も、たいへん助かりますよね。

宇美八幡宮アクセス

西鉄バスでも行くことができます。

住所 糟屋郡宇美町宇美1-1-1

電話番号 092-932-0044

リンク

-

-

参考太宰府天満宮の見どころ|初詣・七五三・アクセス・駐車場をご紹介

数ある福岡県内の観光スポットの中でも、全国的にも有名な「太宰府天満宮」。 でも、地元の人にとっては、初詣、三社参り、受験祈願、七五三だけでなく、「あの店の梅が枝餅をたべたくなったなぁ」と無性に思っ ...

続きを見る

-

-

参考春日神社(福岡県)の歴史がすごかった!

福岡県春日市にある春日神社に行ってみました。 春日市の市の名前の由来になったと言われていて、以前から気になっていたんですがちょうど、近くを通ったので寄ってみることにしました。下調べをしていないまま ...

続きを見る